人物名片

张向中,山西省昔阳县人,厦门大学1972级历史系校友,毕业后留校工作,历任厦门大学校团委副书记、书记,而后离开厦大,曾任第十届福建省政协常委,集美大学党委原书记、研究员,现为厦门大学厦门校友会历史学科分会名誉会长。

张向中作为名誉会长在厦门大学厦门校友会历史学科分会成立大会上讲话

革命家庭,红色基因

和许多人一样,在福建长大的张向中上中学时便对厦门大学心向神往。如果说选择厦门大学是受到周遭环境的影响,那么进入历史系学习则是张向中未曾动摇的愿望。

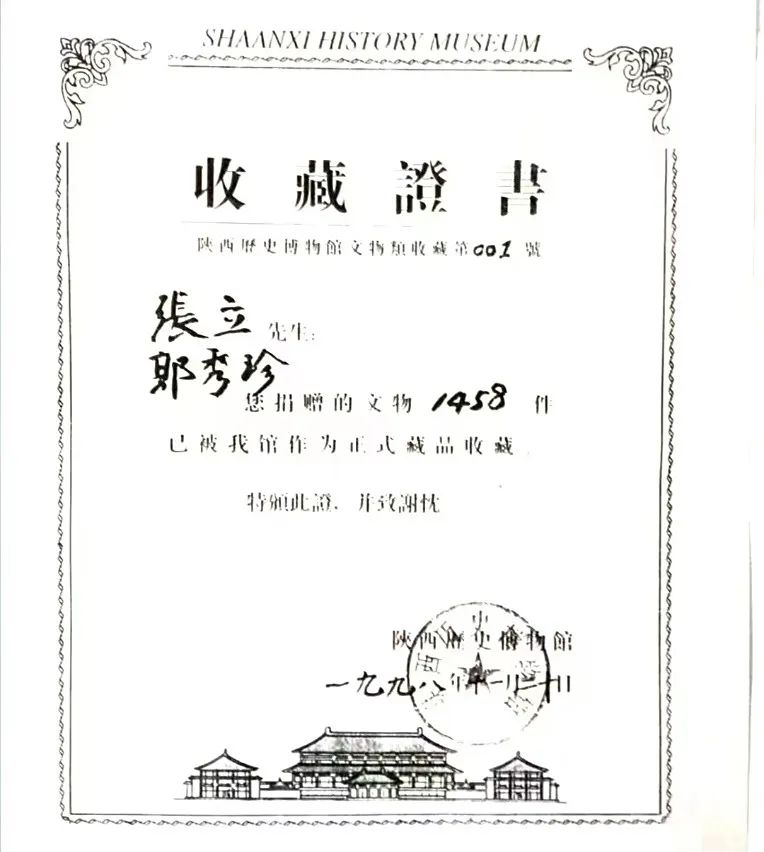

张向中向我们缓缓解答了其中的缘由。张向中的家庭比较特殊,1937年全民族抗战爆发后,他的生父便参与了革命事业,后在解放战争期间光荣牺牲。他的母亲也在抗战期间积极参加革命活动,是一位革命老干部。张向中的养父是一位老红军,“西安事变”期间,他积极参与了“逼蒋抗日”的学生活动,随后至延安参加抗日军政大学,并进入一二九师工作。张向中的养父热爱文史,在生活很不宽裕的年代,他也精打细算地凑钱收藏文物;80年代,他将收藏的1458件精品文物无偿捐献给了陕西历史博物馆,获得了“001号”的捐赠证明;在泉州工作期间,张向中的养父还曾参与并主持宋代古船遗骸的发现与打捞,并邀请郭沫若先生为新建的泉州海外交通史博物馆题名。

陕西历史博物馆文物捐赠证书

张向中的家庭积累了浓厚的文化氛围,留下了深刻的红色基因。他的养父对史学的热爱也使张向中十分热衷于阅读历史,对《史记》《资治通鉴》等经典文献爱不释手。家庭中爱党爱国的优良传承、对祖国无私的奉献精神也镌刻在了张向中心底,对他后来的人生产生了很大影响。张向中坚定地认为:“爱祖国一定要和爱历史、爱中华文明紧密结合起来。”也许就是在那段艰难而伟大的年代,张向中的人生已经与厦门大学历史学系结下不解之缘。

厦大结缘,母校情谊

1972年秋,张向中作为第一批工农兵学员来到厦门大学历史系学习,

使他得以践行将爱国与爱历史结合起来的志向。在历史系学习的时光令张向中很受触动。工农兵学员们珍惜在大学学习的机会,学习态度十分认真,使得历史系形成了积极向上的氛围。历史系的老师们教学认真、治学严谨、关心同学,保证没有一个人掉队。同时,当时的厦大历史系更有着如傅衣凌、韩国磐那样泰斗级别的教授,给张向中带来了较大的鼓舞与鞭策。

在日常学习中,张向中对孔永松老师最为感怀。张向中谈到,自己最感兴趣的领域是中国近代现代史尤其是党史,这与孔永松老师的研究领域契合,因此他经常向孔老师请教学术问题。在接触当中,张向中感受到了孔老师渊博的学识与诚恳宽厚的教学态度。孔老师讲课时生动形象、通俗易懂,很有人格魅力,课堂里经常挤满了同学,大家都喜欢与孔老师探讨问题。在生活中,孔永松老师对学生也关心入微。一次,张向中一行三位同学去拜访他。当时孔老师家住漳州郊区,生活并不宽裕,但他为了招待学生们,宰杀了家里唯一的老母鸡请学生吃饭。“在计划经济的年代,这真是相当难能可贵啊!”张向中对此颇为感慨。

在厦门大学学习期间,张向中了解到陈嘉庚先生的事迹,并深受触动。张向中感叹于陈嘉庚先生对于祖国教育事业的巨大投入,其事迹可谓前无古人、令人敬仰。张向中暗下决心,要在嘉庚精神的熏陶下,努力学习做人、做事、做学问,做对社会有用的人。

在嘉庚精神的激励下,张向中付诸实践,积极为同学们服务,在就学期间担任班长,还兼任历史系的学生会主席、系团总支副书记等工作直到毕业。时至今日,张向中当年的同学们仍对他的工作有着很高的评价。在这些经历当中,张向中感到,大学的学习内容不仅仅是文化知识,实际的社会经验也十分重要——通过大学阶段的学习,学生们应当成为具备综合素质的人才。

张向中(左一)在厦门大学历史学系成立100周年师生见面会上与郑学檬教授交流

怀揣赤诚,爱岗敬业

大学时代的学生工作经历为张向中以后的工作打下了坚实的基础,也影响了张向中留校工作的重点和方向。

1975年,张向中从厦门大学历史系毕业。因为张向中在大学期间有着丰富的学生工作经验,于是他被安排成为1975级的学生党支部书记。从老师的学生变为同事,张向中要学的一点不比学生时期少。在请教与摸索中,他一步步学着担起自己的责任。

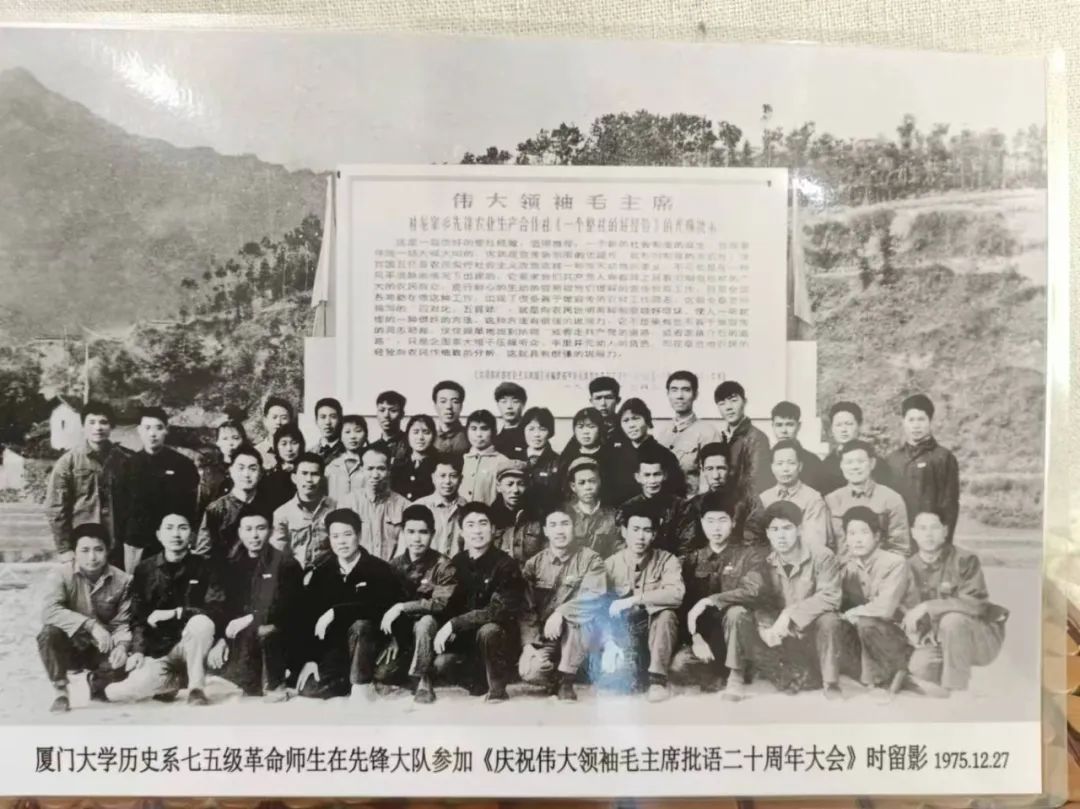

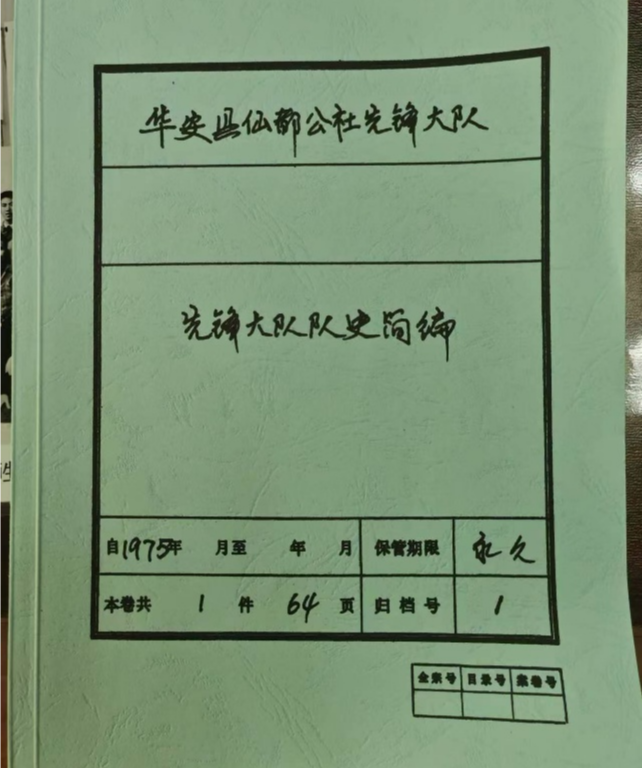

张向中第一件重大的工作是与孔永松老师合作带领1975级学生到漳州华安县先锋村调查学习并编纂村史。先锋村是合作化时期的典型村,曾得到过毛主席的批示,具有很好的调查价值。在调查学习过程中,张向中与孔老师细心合作,孔老师负责教学与调查,张向中负责学生管理,保障了工作的顺利完成。最终,厦大历史系师生的工作得到了华安县的肯定,当地如今仍完好地保存着当年调查时赠与的锦旗和厦大历史系师生们编纂的村史。

厦门大学历史系师生在先锋村调查学习时留影(第二排左起第一位为张向中)

厦门大学历史系师生为华安县先锋村编纂的村史

最能令师者宽慰的事莫过于学生的成长,张向中也对自己教导的1975级学生由衷地感到骄傲。当时,张向中率先垂范,既关爱学生又严格要求,带动班级形成了良好氛围,团结认真、班风优良。有许多学生在毕业后成为领导干部或专家学者,从政的同学认真做事、清白做人,做学术的同学刻苦耕耘、追求卓越。对于学生们的名字和工作成绩,张向中都了然于心。“这可以说是我最有成就感的事情之一。”张向中自豪地说。

张向中把最好的时光都奉献给了教育事业。他先后在厦门大学和集美大学学习工作了26年,并时刻牢记着嘉庚精神和在厦大历史系的宝贵经历,担起责任和义务,把党和国家交给自己的教育工作办好。

无论是工作期间还是退休后,张向中与厦门大学都保持着深厚的感情和纽带。张向中与厦门大学校友会保持着密切联系,积极参与校友会的相关工作,共同为“服务校友、服务母校、服务社会”作出努力。张向中谈到,厦门大学重大校庆都会邀请自己参加,而谈及入学20、30周年纪念时返回母校座谈的种种经历,张向中依然历历在目。平时,学院的院长、书记时常关切自己的生活,张向中与曾经的学生、老师等联系都十分密切,和当年的同学们更是几乎天天互通微信。2023年9月,厦门大学厦门校友会历史学科分会成立大会召开,张向中担任历史学科分会名誉会长,继续为母校发光发热。“我对厦门大学和厦大历史系的感情,从来没有变淡。”这是张向中以及每一位学子共同的心声。

殷殷嘱托,切切希望

在长期工作中,张向中对高等教育积累了深刻的思考。在《文明建设必须具有本校特色》一文中,张向中对于高校文明建设怎么“落到实处,形成特色,产生效率”进行了系统地阐述。张向中接受采访时指出,以思想道德建设推动师生文明素质的提高,把爱国主义教育和学校的传统教育优势相结合,走出具有本校特色的“三种精神”教育之路。张向中将思想成果结合到治校实践当中,取得了丰厚的成果。

什么是“三种精神”,即陈嘉庚的爱国主义精神、集美学校的革命传统精神和“诚毅”精神。张向中认为,“三种精神”教育是充分利用本地丰富的教育资源,融汇民族精神、中国近现代史、党史、革命传统和祖国统一、民族平等团结的宣传教育,以及社会主义现代化建设伟大成就和奋斗目标教育的最有效途径。在谈到弘扬陈嘉庚的爱国主义精神时,张向中说,陈嘉庚先生创办学校是其爱国主义的重要组成部分,是他“爱国爱乡、倾资兴学”伟大精神的集中体现。

张向中对于嘉庚精神和教育理念有着深入的思考。在厦大历史学系成立100周年之际,张向中也将他的思考与期待深情地献给历史与文化遗产学院。他认为,“百年系庆十分难得,但我们不能只为庆祝而庆祝。厦大历史系经历了过去的一百年,应该总结、挖掘优良系风、优秀人才、教学经验等优良传统和宝贵资源,在已有的基础上传承发展。站在时代的交接点,也应有新思路、目标、方法,敢于创新。我们,不仅是历史与文化遗产学院,广大校友也都应该思考,如何一步步实现历史发展的目标,如何继承传统、推陈出新。”

对莘莘学子,张向中也提出了殷切期望。他认为历史系的学子,要当好标兵,带头讲好中华历史和文化,更要着重思考优秀的中华历史与文明怎么传承。在今后的生活中,不管从事怎样的工作,文科学习都是重要的基础。张向中祝福学子们步入社会以后,无论是做学问、做事还是做人都能够找到目标,最终达到成功。

张向中在家中接受采访