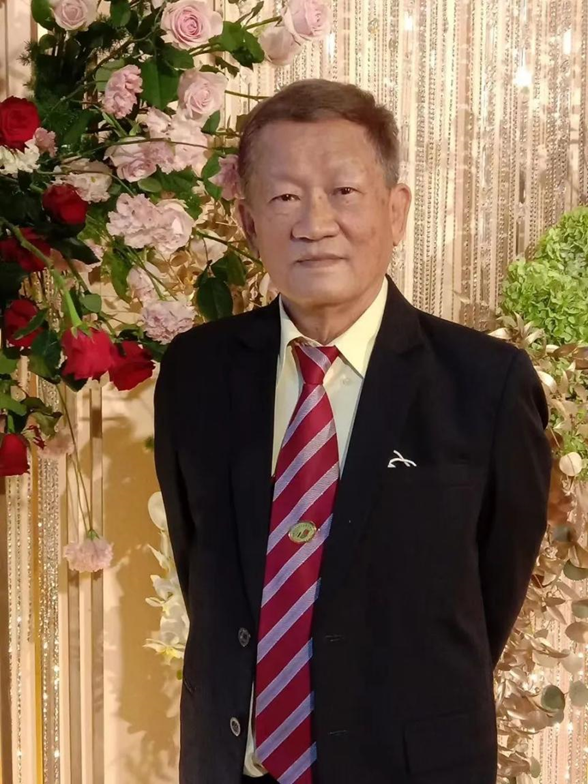

人物名片

曾心,1938年生于泰国曼谷,祖籍广东普宁圆山,系泰国第三代华裔。1967年毕业于厦门大学汉语言文学系,后深造于广州中医学院,并任该院中医史教师。1982年回到出生地曼谷从医从商从教从文。2002年任泰国留学中国大学校友总会办公室主任,生活有了保证,于是,便利用业余时间全心投入文艺创作。先后出版《大自然的儿子》(小说、散文集)、《心追那钟声》(散文集)、《心的追寻》(散文选集)、《蓝眼睛》(微型小说集)、《给泰华文学把脉》(文论集)、《曾心文集》、《曾心短诗选》(中英对照)、小诗集《凉亭》(中英对照)及《曾心小诗500首》等21本文学著作,并主编《吕进·诗学隽语与泰华诗歌》《吕进诗学与我》等22部作品。

作品多篇获奖,被选入“教程”、“读本”和中国省市中考、高考语文试题。其中《三杯酒》荣获全球华人迎奥运征文一等奖,《曾心自选集——小诗三百首》获首届国际潮人文学奖诗歌奖,闪小说《卖牛》获2013泰华闪小说有奖征文比赛冠军,《捐躯》被选为2015年中国普通高等学校招生全国统一考试语文试题。2017年被评为中国新诗百年“百位最具实力诗人”。2024年被评为“国际华文桂冠诗人”。

2006年,与林焕彰在“怡心苑”创立了“小诗磨坊”诗社,并当召集人。20年来,在13位同仁的齐心合力下,出版了19本《小诗磨坊》诗集,共收了四五千首六行以内小诗,受到诗学界的认可和赞誉。

现任泰国华文作家协会副会长、泰华书法促进会副会长、厦门大学泰国校友会名誉主席。

如今,已是耄耋之年的曾心先生,谈起过去几十年在文学以及泰华文化领域的奋斗经历时,仍旧神采奕奕。如老松如古玉的曾心,依旧能以精简的语言、鲜明的意象以及深邃的哲思,创作出富有深意和韵味的小诗。自幼就对文学产生深厚兴趣的他,真正用一生诠释着自己对“文学梦”的追求与热爱。

01生根发芽:立志笃行,踔厉奋发

作为20世纪30年代出生的泰国华裔,曾心自幼便对方块字情有独钟。

1938年10月19日,曾心出生在一个泰国农民家庭。八岁的曾心,尚未识字,只学会了耕地、除草、养鸡、养鸭等农活。十二岁那年,他进入光华学校学习。这所学校虽说是正规的华校,但实际却是以讲授泰文为主,每天只有两节华文课。尽管学习华文的时间有限,但曾心仍旧对方块字保有高度热忱,潜心学习华文,每次华文考试都名列前茅。

20世纪50年代的泰国,对华文教育采取坚决取缔的政策,致使泰国华文学校纷纷关闭。这一年,即将小学毕业的曾心,为了能继续学习中文,只好进入黄昏夜校,之后又冒着被“关进猫笼”的危险,与部分“爱国”学生转入“地下”,“偷”学中文。

曾心曾说过,“出生不能选择,但梦想是可以由自己选择与决定的。”1956年8月20日,适逢中元节晌午,原名为曾炳兴的他,改名曾时新,瞒着家人,偷偷乘着当局驱逐一批政治难民出境的“大伟健”货轮,离开泰海湾。他在海上漂流七天七夜,这段日子并不风平浪静,屡受晕船之苦。一天,曾心在昏沉中醒来,一抹鲜艳夺目的红色跃入眼帘——那是一艘汽船上高高飘扬着的五星红旗。顿时,他的喜悦、兴奋与激动喷涌而出,他从潜意识里感觉到自己的“方块字梦”即将在红旗底下梦想成真了。

抵达中国后,曾心在集美侨校“扫盲”补习,两年后考上了集美中学,后又考上厦门一中。令曾心难忘的是,在高中时,学校开展了“树雄心,立壮志”的演讲比赛,他被推荐为班级代表参赛,在演讲中誓言要当“中国的鲁迅”。一言既出,驷马难追。从此,曾心一心扑在书堆里,与文学结缘。

每年春种秋收之际,厦门一中都会组织学生到一线劳动,每每这时,曾心就会拿出随身携带的笔记本,写下许多劳动心得和民歌式诗歌,以“田日”为笔名发表在学校板报和编印的油报上。其文采出类拔萃,所写作文时常被老师选作范文朗读。文学梦的成长,需要掌声,需要鼓励,在老师的肯定下,少年时期的曾心更加坚定了自己对文学的憧憬与追求。

1962年,曾心高考的这一年,正遇国家经济困难时期,高考录取比例骤降至5%,形势相当严峻。当时的曾心,只知道自己的生命属于方块字,在每一个日夜都争分夺秒地埋头苦学,废寝忘食,以至于在学校体检时,他才惊觉自己竟然患上了严重的水肿病。皇天不负有心人,他最终在这一年成功被厦门大学汉语言文学系录取。文学之路虽长且艰,但曾心却满怀信心,朝着他的文学梦跨出了坚实的一步。

02小试牛刀:勤学励志,同窗深谊

进入厦门大学学习以后,曾心不减对文学的热爱。他的宿舍离教室较远,需要经过红土小石路,每天都要往返好几趟。在这条路上,曾心喜欢边走边背诵古诗词,品味其中的精妙与意境。每每在写散文时,他记忆中的这些诗词名句总能跃然纸上,使他的文章有了“文眼”,起到画龙点睛之妙用。

闲暇之余,曾心常常“潜”在图书馆里,一坐便到月升日落。课堂上,一旦遇到感兴趣的知识点,他便如寻宝者般,在下课后立刻奔赴图书馆,一头扎进浩瀚的书海,乐此不疲地钻“牛角尖”。学术研究在某种意义上来说是钻“牛角尖”的艺术,曾心也正是在钻“采采芣苢,薄言采之”中“芣苢”的“牛角尖”后,撰写出自己第一篇学术论文——《芣苢释考》,最终成功刊载于厦门大学汉语言文学系当年的系刊上。

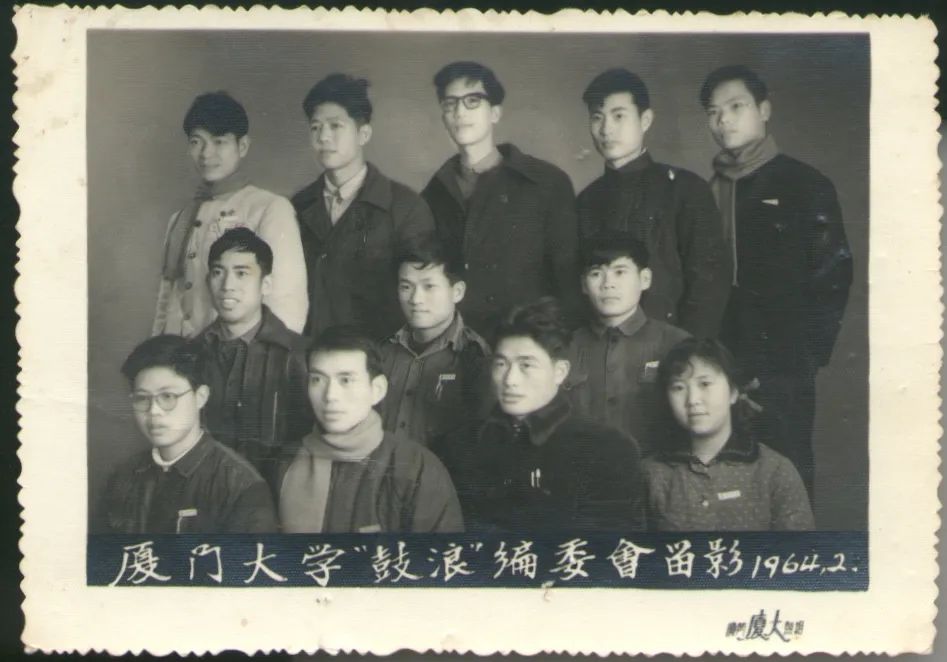

曾心对文学的痴迷与“偏爱”还体现在他的听课偏好上。对于《文学基本理论》、《中国古代诗歌》、《中国古典文学》、《中国现代文学》等课程,曾心听得全神贯注,而对于《政治经济学》、《俄语》等课程,他则“躲”在教室的最后一排,“偷偷”阅读文学作品,或者自己创作小说。他的短篇小说《展翅飞向光明》就是在听课中写成的,该小说最后在系刊《鼓浪》的征文比赛中荣获奖项,但《政治经济学》却挂科补考了。

《展翅飞向光明》的获奖,成了曾心加入《鼓浪》编辑部的契机。曾心回忆,在校期间,编辑部很少开会,编辑之间见面,只简单地打招呼,很少“谈天”。尽管如此,这些编辑之间互知姓名,都有着强烈的“文学梦”,后来也成为曾心实现“文学梦”的推动者。

厦门大学“鼓浪”编委会留影

年逾五十的曾心,在退休后毅然再续“文学梦”,这与当时《鼓浪》主编刘再复,编辑陈慧瑛等人的鼓舞密切相关。1999年6月,刘再复处境不顺,但曾心抱着“收不到我也要寄”的想法,仍旧把自己的散文集《心追那钟声》邮寄给了刘再复。出乎他的意料,仅仅过了几个月,曾心便收到了刘再复从美国寄来的回信,信件中句句真诚,感人至深。

2012年,刘再复受邀到访曾心的家——怡心苑,两人坐在八角凉亭里,品茗谈诗。刘再复不仅赐下墨宝“神瑛之园”,还欣然答应曾心请他为当年即将出版的《小诗磨坊》写序的请求。不久后,刘再复便把题为《“无目的”的诗人诗社最可爱》的序言送来,其中称赞“小诗磨坊”为“不被世俗浊泥所污染”的诗社,给诗社“召集人”曾心以莫大的肯定与鼓舞。

曾心与刘再复于曾心小红楼合影(右一为曾心,右二为刘再复)

陈慧瑛则是曾心同窗中最早实现“文学梦”的佼佼者,她才华横溢的文学作品和骄人的文学成就极大激励了曾心。陈慧瑛曾两次应曾心之邀,远赴泰国进行学术报告交流,其报告严谨且专业,观点颇有见地,给予了曾心创作的启迪和思想的提升。2012年,陈慧瑛写下《不老的曾心》一文,追忆旧日同窗情谊,赞扬曾心踏实、谦逊的品质,敬佩他对文学的满腔赤诚,文章中写道:“岁月老去,曾心不老,你是永远的报春鸟。”

03理想再启:重回故里,逐梦之路

从厦门大学毕业之后,曾心并未像预想的那样走上文学道路。由于工作需要,他提前毕业,来到了广东省外事办工作,之后又被调到广州中医学院政治宣传部工作,后又改行从事中国医学史研究与教学。面对新的挑战,曾心从未退缩,而是努力在这个新的领域里,边学习,边研究,边教学,边进修中医药学。

在这期间,曾心经常到广州各大图书馆翻阅古典医籍。他在医学、史学、文学这几门看起来相距甚远的学科中,找到了其共同的渊源。“我发现在‘医’与‘史’之间,有一个中间地带,尚很少学者进行‘开垦’。这中间地带可谓是‘边缘学科’,既涉及‘医’,也涉及‘史’,还涉及‘文’。”于是一年后,他与叶岗合编出版了《名医治学录》一书。兴奋之余,曾心又着手写了《杏林拾翠》,该书在史实的基础上,穿插妙趣横生的故事、神话、轶事和趣闻,将严肃庄重的历史性、学术性题材,寓于通俗易懂的闲话、随笔之中,真正将医学、史学和文学融汇为一体。

命运无常,在离开泰国26年后,曾心于1982年又回到出生地曼谷从医、从商、从教,改名坚谐·塞塔翁。此时,已然来到“知命之年”的曾心,回顾生命时再次想起了自己的文学梦。“文学是我的理想国” ,80年代末,曾心放下部分医务与商务,开始断断续续提笔写点东西,试图从“理想国”里寻找一点精神享受与寄托,“爱我所爱,无怨无悔”。此后,他以曾心为笔名,重拾旧爱,用“一半的心”与文学续缘,继续构建自己的文学梦。据他称,“我曾写过一副自画像:‘在风雨中,在泥泞里,趔趄不前地走着。既走不出一条发财路,又找不到一方净土。在湄南河畔,还印有几步清痕——用方块字浇铸的心影。’”

吕进夫妇、陈慧瑛、计红芳等与小诗磨坊同仁合影,于龙虎园

自从曾心再次开始文学创作,便一发不可收。他既写散文、小说,又写诗歌、评论,涉猎广泛且硕果累累,可谓“沉醉不知归路”。文如其人,在他的文章中有对大自然深厚的热爱,也有对“真善美”的赞咏;有对知识的追求,也有对人类苦难不可遏制的同情。由于个人经历的独特性,他的作品中也常常能够体现出 “身在泰国,心在中国”的双重性。他从小在湄南河畔长大,但血液中却流淌着炎黄子孙的基因,因此在文学创作之时,他将自己的人生经历融入到泰华文学之中,字里行间都流露出热爱故国的赤子之心。

1993年,中国微型小说学会和新加坡作家协会联合主办“春兰•世界华文微型小说大赛”。泰国华文作家协会与泰国新中原报社作为“大赛”联办单位,积极鼓励泰华作家参加这次征文比赛。曾心积极响应,由其创作的微型小说《蓝眼睛》获得了大会鼓励奖,这令他受到很大的鼓励和鞭策。于是,他搁置了当时正写得得心应手的散文,转而投入微型小说创作。

在创作的过程中,曾心坚信:生活是创作的源泉。秉持着这一理念,他发表的微型小说好评如潮,不断获奖,甚至有人戏称他是获奖“专户”,其作品中还有三篇微型小说先后被中国、省市选为语文考试题。对于曾心来说,作品能走进中国大陆,并受到读者的热捧,这是对他文学创作的一种莫大的肯定和鼓舞。所有的一切,都让曾心对再续文学梦有了更大的热情和更坚定的信心。

“诗歌是一切艺术的入场券。”受泰国《世界日报·湄南河》(台湾诗人林焕彰主编)在副刊上增设的“刊头诗365”的启发,曾心对六行小诗产生了浓厚兴趣。2006年,他和林焕彰共同策划,在泰国成立了“小诗磨坊”。之后,曾心出版了泰华第一本个人小诗集《凉亭》。诗磨不停,诗香遍地,近十几年来,曾心在泰华诗坛上写的六行内的小诗,约有上千首。小诗磨坊和曾心的小诗渐渐地吸引了两岸四地的评论家、诗学家、教授、学者和读者的眼球与视线,诗学名家王珂教授称之“享誉世界”。曾心开始在诗学的舞台上大放异彩。

左起:曾心、林太深、周宁夫妇、杨玲合影,于小诗磨坊亭

小诗磨坊同仁合影,于泰国怡心苑

人的生命总是会有终点的。谈到这个话题,曾心希望自己终老时,不是躺在病榻上,而是能坐在电脑机前,将指尖停留在键盘上,伴随荧光屏显出最能代表心灵深处所追求的方块字——圆了文学梦。

04反哺母校:情系厦园,行远怀恩

酌水知源,提及对母校的情感时,曾心满怀感慨:“生我是母亲,给我知识是母校。我经常想起,如果没有母校厦大,我如今不知会成为一个什么样的人。”回顾自己的厦大时光,从初入校门的青涩到后来的拼搏与成长,每一个细节都历历在目;厦园蓊蓊郁郁的自然环境、教学楼的别致可爱、图书馆里自学探索的时光都是他心中宝贵的记忆。

厦门大学嘉庚楼群落成典礼合影(右一为曾心,中间为陈慧瑛)

中文的学习不仅仅是对一门学科专业知识的追求,更是一场对爱与美的追寻。求学于厦门大学中文系的岁月,为曾心打下了坚实的文学基础,更赋予了他深厚的文化底蕴和人文关怀。他敏锐洞察了泰华文学与新移民文学从“叶落归根”到“落地生根”的多元表达与变迁,他的散文字里行间都流露出其性灵之敏、襟怀之宽、才识之高与阅历之深,他的小说亦展现了其中正和谐与化解冲突的高尚情操。可以看出,专业的浸染赋予年轻的曾心以思考和审察,又在其晚年之际为其觅得一处温情和软的精神家园,叫他从文学原乡中“寻找到一些心灵的温馨和‘回归’的情趣”。

走出校门,曾心更加珍惜母校给予的一切。虽然大学时代已成过往,但他仍将那段记忆折成小船,“永远飘荡在思念的心湖里”,并与其他校友一起,用实际行动继续传递着对母校的情深与作为厦大人的自豪。

作为厦大泰国校友会多年的秘书长,曾心表示,回馈母校、报答母校是他心中永恒的信念。在长达25年的秘书长生涯中,他与八任主席共同工作,见证了校友们对母校的不懈支持与深厚情感。“想当好秘书长,就是给母校间接做点工作,出点力气,这是责无旁贷的。”这段经历不仅让曾心学到了很多,也让他感到无比快乐与幸福。在85岁退休之际,曾心成为厦门大学泰国校友会名誉主席,并荣获“厦大校友服务奖”,他坦言这是对他多年付出的最佳肯定。

厦门大学校友总会向曾心颁发校友服务荣誉奖杯

怀着如此深厚的感恩之情与责任感,除了日常的校友会工作,曾心还热衷于校友文化的建设。上世纪90年代,厦大泰国校友会成立后,陈汉涛学长提议创作一首校友歌曲。曾心便积极响应,并亲自撰写初稿。他以自己50年代留学厦大的经历为灵感,将满腔的热情和对母校的深情厚谊倾注于笔端,创作了如“踏浪而去,满载而归”“走南闯北,顽强拼搏”等反映那一代人奋斗精神的歌词。

2010年8月8日,《厦门大学校友之歌》在厦大泰国校友会成立12周年庆典上首次亮相,由赵一平老师指挥,厦大泰国校友会合唱团与留中总会合唱团共同演出。时任厦门大学校友总会理事长王豪杰盛赞这首歌开了海外校友创作歌曲的先河。2012年8月19日,时任厦门大学校长朱崇实访问泰国校友会并赞扬了校友们创作的《厦门大学校友之歌》,认为其在高校中独树一帜。2016年12月4日,厦大泰国校友会举行换届仪式,时任厦门大学党委书记张彦出席并致辞,表示《厦门大学校友之歌》让他深受感动,歌词充分展现了校友对母校的深情。

最令曾心难忘的是,在2011年母校90周年庆典上,泰国校友会组团参与,共同演唱《厦门大学校友之歌》。台上歌声激昂,台下校友会旗挥舞,场面热烈,掌声和欢呼声如潮水般将气氛推向了高潮。

厦大泰国校友合唱团、香港校友合唱团、厦大艺术学院学生大合唱《厦门大学校友之歌》

这一幕幕场景,不仅是对《厦门大学校友之歌》的热烈回响,更是对校友们的母校深重情意谊与紧密团结精神的最好诠释。曾心深知,这份对母校的感恩与回馈,早已超越了个人的情感,它凝聚着每一位校友的心,成为连结彼此、传承厦大精神的永恒纽带。在未来的日子里,无论身在何方,这份情牵母校、行远怀恩的感情,都将激励着每一位校友,继续书写属于厦大人共同的辉煌篇章!

原音回放

写作是一种创业,是一种精神的“创业”。“创业难,守业更难”;同样的道理,写作难,坚持更难。它要承受各种压力——物质、精神、家庭、社会评说和自我突破的压力等等。

所以在写作过程中,要学会忍耐再忍耐,冷静再冷静,坚持再坚持,也要学会低头做人。要有“乌龟”的处世哲学:“遭受欺压时/把头缩成一块硬石/过后/继续走路”。

文 | 姚辛夷 赖文倩 张怡涵

图 | 受访者提供

指导老师 | 刘怡宁

修稿 |杨颖、校友总会秘书处