人物名片

2024年,洪一江荣获“全国模范教师”,赴北京接受表彰

洪一江,无党派人士,福建南安人,厦门大学1980级生物系校友,厦门大学江西校友会副会长、厦门大学江西校友会高校分会会长,南昌大学二级教授、博士生导师,全国模范教师,教育部生物科学教学指导委员会委员,国务院政府特殊津贴专家,江西省第十一届、十二届政协委员,科技部国家重点研发计划蓝色粮仓井冈山专项首席科学家,国家科技重点研发计划渔农项目首席科学家,国家贝类产业技术体系淡水珍珠养殖与育珠岗位科学家,江西省特种水产产业技术体系首席专家,江西省水产动物资源与利用重点实验室主任,江西省科技特派团(余干县和东乡区水产团)团长,赣鄱“555”领军人才,江西省高校教学名师,江西省高校中青年学科带头人,江西省名师工作室负责人,南昌大学“稻渔工程”团队负责人,南昌大学国家首批卓越农林人才培养计划水产养殖专业负责人。曾任南昌大学生命科学院副院长、南昌大学侨联主席。

洪一江深耕水产养殖领域四十年,带领团队推广“稻渔”生态养殖模式,为乡村振兴和扶贫事业做出了重要贡献;曾获各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献先进个人,全国农牧渔业丰收奖,中国青年五四奖章集体,科技特派员通报表扬,江西省科技奖、江西省高等学校科技成果奖等多项荣誉。

初心不改,师承家学求真知

洪一江出生教育世家。其父洪本春是厦门大学数学系1958届毕业生,曾受教于著名数学家陈景润先生,对洪一江影响深远。“父亲常常跟我讲起他在厦大的求学岁月,讲起那片海和母校的独特魅力,这种潜移默化的影响让我从小就对厦门大学心生向往。”洪一江回忆道。

1980年,17岁的洪一江面对人生第一次重大抉择时,毫不犹豫地将厦门大学作为自己高考填报的第一志愿。彼时,厦门大学早已凭借卓越的学术声誉成为全国重点大学,而对洪一江来说,选择厦大不仅仅是追逐学术荣耀,更是追随父亲的足迹,延续家族对这所学校的特殊情结。

然而,洪一江的求学道路并非一帆风顺。虽然受父亲的影响选择了厦门大学,但他最初选的专业并不是生物学专业。洪一江原本对化学专业充满兴趣,期望能够在这个领域有所发展。但在高考分数的调剂中,他却被安排到了生物学的动物遗传学专业。“那个时候,我们对生物学完全没有概念,中学根本没有生物课,当时接到招生办的电话,他们告诉我,如果我不去动物遗传学专业,那就只能分配到江西农业大学。”洪一江回忆道。他当时没有片刻犹豫,就立马答应了。

尽管当时选择生物学专业并非出于热爱,但进入厦门大学后,洪一江逐渐发觉自己对生物学的兴趣被激发了,尤其是在一系列名师的启蒙后,他对这个学科的热情与日俱增。其中,生物系的主任黄厚哲教授在讲授《普通生物学》课程时,以深入浅出的教学风格开启了他对生物学的认知;治学严谨、在动物学上造诣深厚的张松忠教授以理论与实践相结合的教学方式,萌生了他对动物学方向的好奇。而性格风趣幽默,对学生要求极其严格的吴锡谋教授,则培养了他对科学的敬畏与执着追求。

此外,还有一位对洪一江影响深远的老师是汪德耀教授。汪教授是著名的细胞生物学家,曾在法国巴黎大学留学,带回了大量前沿的科研理念和教学方式。当时,洪一江有幸加入到细胞生物学教研室学习,帮助抄写《细胞生物学》教材手稿,与汪德耀教授建立了深厚的学术友谊。他表示:“能够有机会亲自参与手稿的整理,我深感荣幸。这不仅是一次学术的洗礼,更是让我亲身感受了科学研究的严谨与艰辛。”《细胞生物学》这本教材在洪一江工作后被带回江西大学,成为他在江西大学教授生物学这门课程的重要教材。

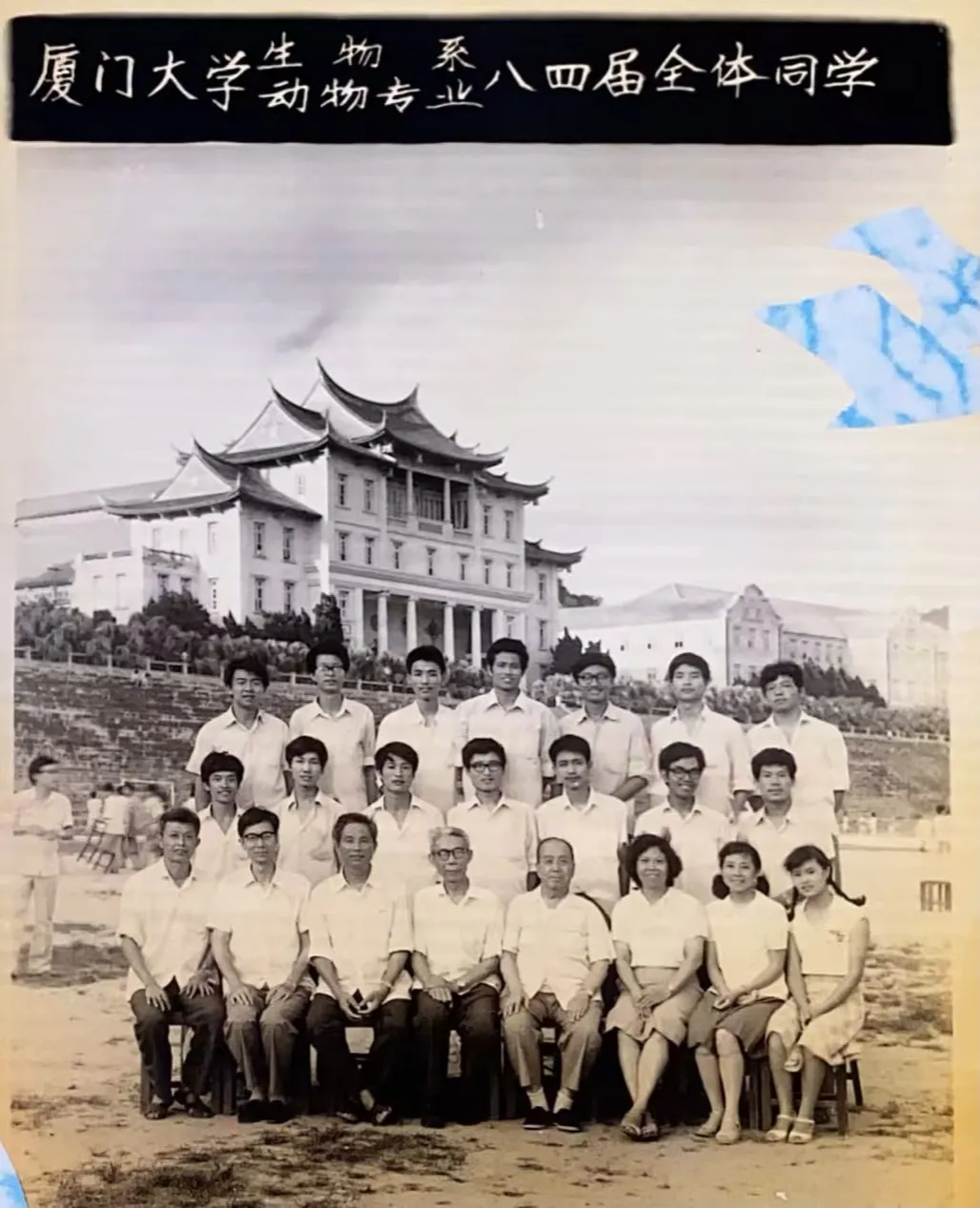

厦门大学1984届生物系动物学专业本科班合影(第二排右二为洪一江)

在厦大求学期间,尽管当时学习条件并不优越,但厦大的自由、开放和包容给予了洪一江足够空间去探索自己的研究兴趣。尽管被调剂到了生物学专业,但他依旧保持着对化学的兴趣,并通过自学和选修课程不断扩大自己的知识面。洪一江提到,在学习生物学的过程中,他也逐渐认识到物理化学对生物学的支撑作用,因此,他主动学习了无机化学、高等数学、统计学等课程,为后来的研究打下了坚实的多学科基础。

此外,厦大的校园生活也给了他无尽的灵感和动力。“厦大不仅仅给了我学术上的启蒙,还让我学会如何去思考、去探索,如何用心感受生活。”洪一江说道。课余时间,他常常与同学们一起开展冬泳、踢足球、打排球等体育活动,“我们常常去海边冬泳,运动让我在学习的同时保持了身心健康。这段时间是我大学生活中最美好的回忆之一。”这段校园时光不仅锻炼他的体魄,也培养他不畏艰苦、坚持不懈的品质。

躬耕不辍,科研步履遍沃土

1984年从厦门大学毕业后,洪一江被分配到江西大学(现南昌大学)生物系,开始了他作为教师和科研人员的职业生涯。在那里,他跟随林光华教授,开始了水产养殖领域的研究。他接触的第一个项目是关于兴国红鲫鱼的遗传改良研究,为他之后在水产养殖领域的研究奠定了坚实基础。此后十余年里,洪一江继续投身于江西的水产养殖研究,参与多个鱼类品种的改良和养殖技术的优化研究。在此期间,他也考上林光华教授的研究生,跟随林光华教授进一步学习。1991年,他被破格晋升为副教授。

上世纪90年代初,国内掀起出国留学和下海经商的热潮。洪一江一度动了出国留学的念头,并曾考取了普林斯顿大学的全额奖学金博士。然而,在最后时刻,这一计划因个人原因被迫搁浅。与此同时,国内的科研环境在发生变化。权衡之后,他选择继续在国内发展,逐步积累科研经验和成果。此后,他带领团队在江西多个湖泊开展水生动物生态研究,致力解决鱼类的种质混杂问题,为江西水产行业提供了新的育种技术。

1995年,洪一江的科研道路迎来重要节点。他在陪同时任江西省水产局副局长官少飞调研水产养殖工作期间,通过与水产养殖企业的深入接触,逐渐意识到,科研不仅要在实验室进行,还需要真正面向生产,解决农民在水产养殖过程中遇到的实际问题。“有一次,我们去一个水产养殖基地做调研,养殖企业老板告诉我,他们的鱼经常生病,怎么治疗都没有效果。”洪一江回忆起这些往事时,感慨良多。正是受到这些生产中的难题启发,洪一江逐渐形成了“从生产中发现问题,在实验室中进行研究,再将解决方案应用于生产”的科研模式。“在科研初期,条件非常艰苦,我们的实验设备非常简陋,最好的设备就是一台显微镜。”洪一江回忆道。尽管如此,他和团队成员们还是在与水产养殖企业的合作中,逐步摸索出一条 “从生产中来,到生产中去”的产学研结合道路。他常常深入水产养殖场,与企业家们共同讨论水产养殖过程中的问题,并通过在水产养殖基地的实验研究为他们提供解决方案,极大地推动江西水产养殖产业发展。

洪一江在水产养殖基地工作照(右三为洪一江)

2001年,已经晋升为教授的洪一江再次踏上求学之路,进入中国科学院水生生物研究所攻读博士学位,师从桂建芳院士。这段博士学习经历,不仅让他在科研上进一步提升,还扩展了他的国际视野和科研思维。“在那段时间,我学到了许多新的科研方法和思维方式,这让我在之后的工作中能够更加自如地应对各种挑战。”博士毕业后,洪一江迅速回到南昌大学,继续他的科研和教学工作,全身心投入到水产养殖研究工作中。

情系乡土,科技兴农富万家

2003年,洪一江拿到江西省第一个大项目,即农业部“948”项目——池蝶蚌繁育及育珠技术引进(170万),致力于将国内外先进的水产养殖技术引入江西。也正是通过这个项目,其团队购买南昌大学第一台“荧光定量PCR仪器”,解决实验设备匮乏问题,为后续实验开展提供了良好条件。随后,他又主持多个上千万的国家级项目,如国家公益性行业科研专项“珍珠养殖技术研究与示范”(2009-2013)、“十三五”国家农业产业技术体系“贝类产业技术体系淡水珍珠贝养殖与育珠岗位”项目(2017-2021年)、国家重点研发计划“井冈山绿色生态立体养殖综合技术集成与示范”(2018-2021)、“渔农综合种养高质高效技术与轻简化装备”(2023-2027)等。其中,他带领团队在淡水珍珠、甲鱼等水产养殖领域取得重大突破。

在江西万年县,洪一江带领的“珍蚌珍美”团队提出“一水两治,一蚌两用”的生态治水理念。他们通过珍珠蚌养殖与水质治理相结合的方式,不仅改善当地的水质环境,还通过水产养殖提高农民的经济收入。其团队助力将江西万年县打造成为中国优质淡水珍珠的生产基地,并带动了当地多个相关产业的崛起,提供了大量的就业机会。在南丰县,洪一江通过与当地政府和企业的合作,提出了建设甲鱼种业基地的计划。凭借其在水产遗传学上的研究经验,他带领团队进行了甲鱼种质提纯和健康养殖技术的推广。短短几年,南丰县便从一个普通的农业县一跃成为中国最大的甲鱼种业基地,实现当地生态与经济效益的双丰收。当地的甲鱼产量大幅提升,农民的收入也因此增加,甲鱼产业逐步成为南丰的经济支柱。当地政府和农民感激洪一江,把他视为“甲鱼”教授。

洪一江在甲鱼种植业基地的近照

随着科研事业的不断深入,洪一江又将目光投向了更广泛的“稻渔综合种养”模式。他带领学生团队走遍江西各个乡村,探索稻田与水产养殖的最佳结合点。刚开始时,“稻渔综合种养”在许多地区的推行并不顺利。“我们最开始推广稻渔综合种养时,许多农民并不理解,甚至有些抗拒。因为这意味着他们要改变过去习惯的耕种方式。”洪一江回忆起当时的艰辛,仍感慨万千。但他并没有退缩,而是带领团队通过不断的试验和培训,逐步打消农民的疑虑。他们选择几个示范点,亲自参与田间管理,与农民一起劳动,并对稻田中的水产进行精细化管理。从品种选择、水质调控到疾病防治,洪一江全程指导农民。在这个过程中,他不仅教授农民如何科学养殖,还教会他们如何降低成本、提高效益。通过不断的实验和研究,他们创新了“稻渔共生”模式,成功推广了国内领先的“稻虾”“稻蟹”“稻鳖”等6类13种稻渔综合种养模式。这些模式提高了农田水资源的利用率,增加了农民收入,成功带领5000多户贫困农户脱贫致富。2020年,洪一江的“稻渔工程”团队荣获共青团中央、全国青联授予的“中国青年五四奖章集体”称号。洪一江的学生团队也在中国“互联网+”大学生创新创业大赛中屡获殊荣。2024年9月,洪一江荣获“全国模范教师”称号,并赴北京接受习近平总书记的亲切接见和表彰。

这些成就不仅仅是对洪一江个人的肯定,也是对他几十年来坚持“科研与教育结合,理论与实践结合”理念的最好回馈。

洪一江的人生不仅是一段精彩的科研之路,更是一条服务社会、致力于乡村振兴的漫长征途。他用几十年时间证明,科研不仅仅是实验室里的数据和论文,它更是一种责任,一种对社会、对人民的承诺。洪一江的足迹遍布江西的20多个县区,他与团队合作推广的稻渔工程覆盖了10万多亩稻田,辐射推广面积超过30万亩,成为江西革命老区农业生产方式转型升级的关键力量。他不仅是一位卓越的科学家,更是一位心怀百姓的“大先生”。在这片他深爱的红土地上,洪一江带领他的团队,用科技点燃乡村振兴的希望之光,为中国的乡村振兴事业贡献着源源不断的力量。

原音回放

“在美丽的校园里,要不断理解校主‘自强不息,止于至善’的理念,要学会勇于探索,勇于思考,勇于进步,为厦大添光增色!”

文 | 厦门大学江西校友会赵荷花

图 | 受访者提供

修稿 | 杨颖、校友总会秘书处