人物名片

徐云洁,厦门大学1984级化学系物构专业校友,国际著名化学家、阿尔伯塔大学化学系终身教授、加拿大皇家科学院院士。长期从事手性表征和手性识别方面研究,是加拿大手性和手性识别领域首席科学家,在该领域研究处于国际领先地位。

年少远航,有知而无畏

纵观徐云洁前半生,她走上化学科研道路,似乎是一件再顺理成章不过的事情。

父亲徐志固、母亲俞鼎琼都是厦门大学化学系教师,家中时常有化学系学生前来向双亲讨教问题;家中化学书汗牛充栋,从小与化学方程式相伴长大;自幼在理科学习方面饶有兴趣,探索欲蓬勃,喜欢做实验……化学种子就这么悄悄在徐云洁的心中埋下。看起来,似乎她就应该在继承双亲衣钵之后,安安稳稳留在厦大,等待毕业分配工作。但徐云洁从来就不是一个亦步亦趋的人,大学毕业后,徐云洁选择前往加拿大留学,1993年在加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)大学获得分子光谱学博士学位,2003年开始在阿尔伯塔大学从事独立研究工作。

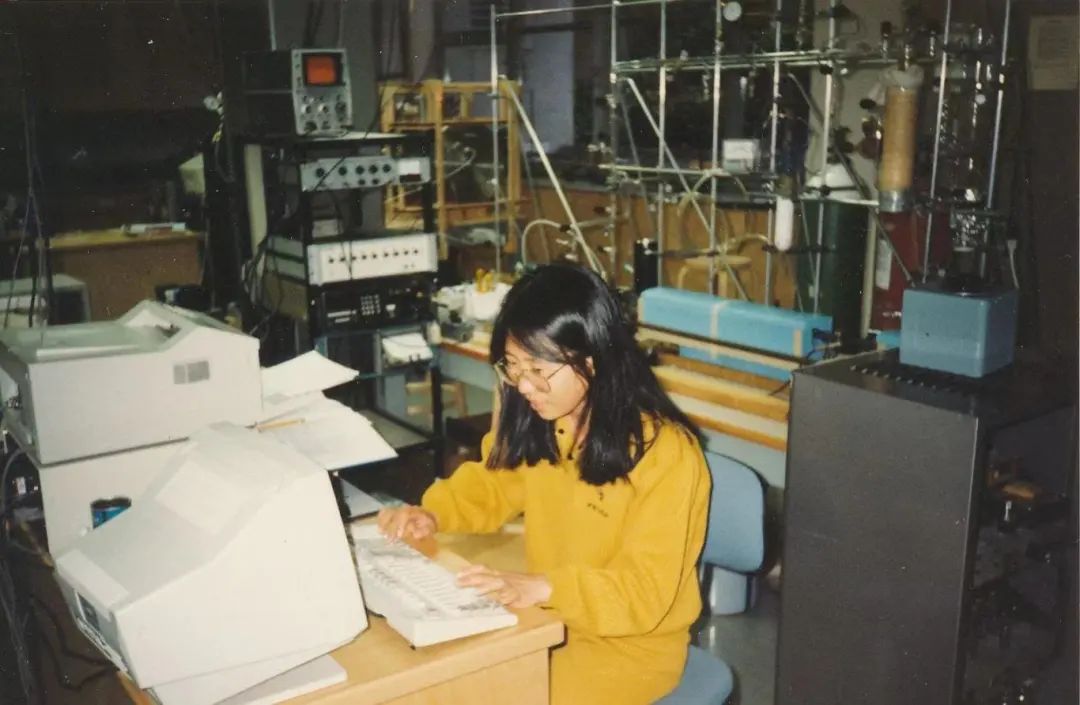

1990年徐云洁在UBC实验室里

对于徐云洁来说,选择出国并不仅仅是出于“世界那么大,我想去看看”好奇心理,她更想向将自己一直护在臂弯里的父母亲证明,自己有独立生活的能力。“生于鹭岛,长于鹭岛的鸟儿,终究要飞往外面的世界,才能长出一双羽翼丰满的翅膀。”谈及这个话题时,徐云洁的眼神明亮。对任何新鲜事物都抱着极大包容与好奇心的徐云洁逐渐适应全新的异国求学生活:她会在夜幕降临之际,在街灯的光辉穿透温哥华的雪幕时,偶尔通过电话向家里人捎去一道思念的讯息;她邂逅许多同在加拿大求学华人,结识许多志同道合的本地好友,经常相约着周末一同去滑雪、徒步旅行;她爱上运动,爱上温哥华的雪景,爱上这个在异乡自由探索、执着追求的自己。

“在一个地方读书,和到同一个地方旅行,感受是完全不一样的。”徐云洁说。到异国学习、生活,有机会感受当地文化,品味当地特色,体验不同的教育体制的细微差异,感知不同体制的优点和不足之处,她获得很多追求新知识、不断提升自己的机会。

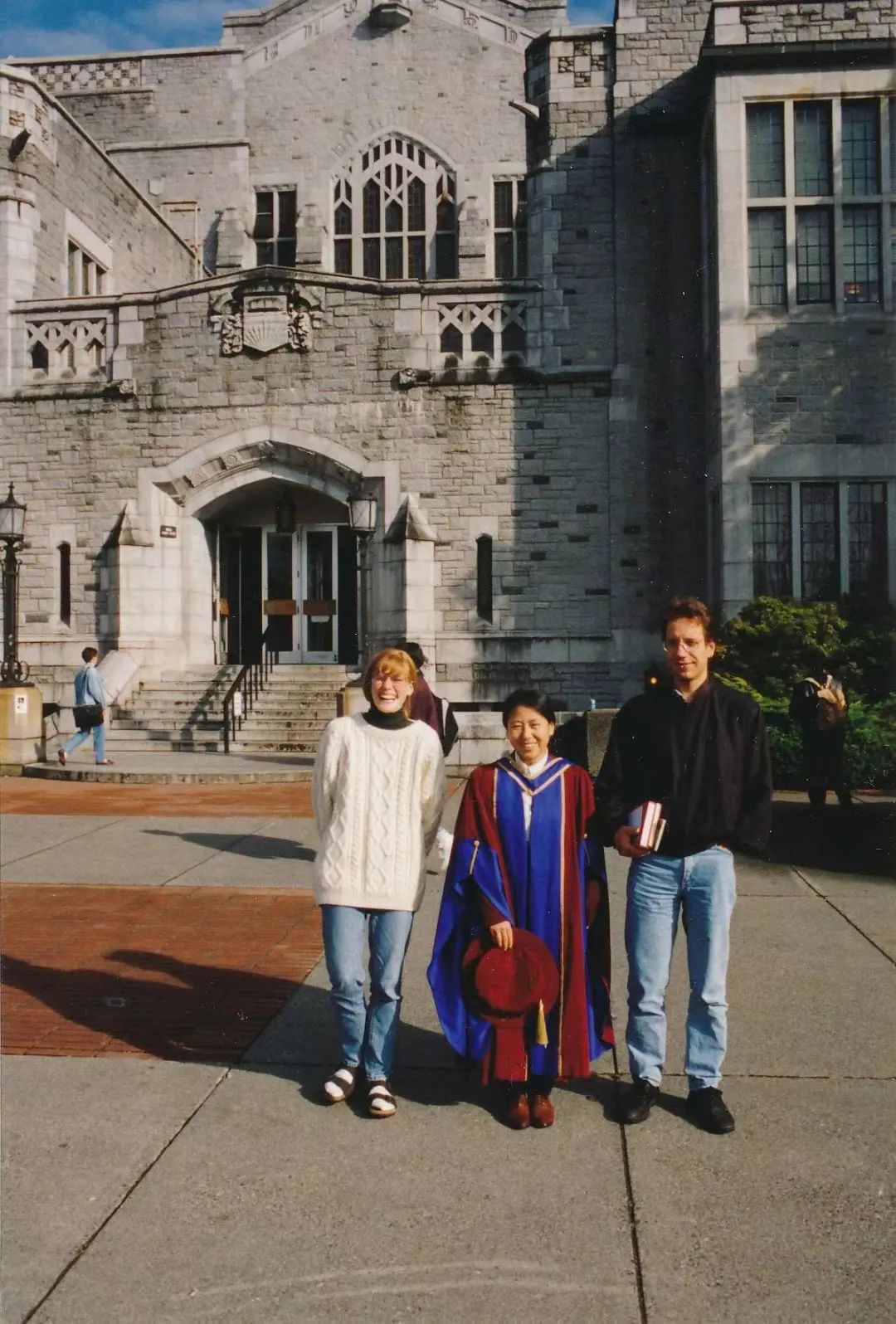

1993年徐云洁于图书馆外和实验室另外两个同学的博士毕业典礼

而历经数年的沉淀,她心中那颗隐秘生长的种子,也终于在手性研究的领域生根发芽。

深耕科研,彰显女性力量

2018年9月,徐云洁当选为加拿大皇家科学院院士。当得知这一喜讯时,她除了感谢学术界的肯定, 同时也对所有曾在她的研究之路上给予鼓励和支持的老师、同事以及家人,充满了感激之情。从小听过太多诸如“女孩子学理科不行”的泄气话,她理解榜样的力量。在面对外部质疑和压力时, 那些伟大的先驱、那些杰出的女科学家是她的力量之源。在那一刻,她也深感培养下一代科学家并促进科学领域的女性责任这条路的“任重道远”。

2018年徐云洁参加加拿大皇家学会院士典礼

博士后期间,徐云洁将手性表征和手性识别确立为自己的研究方向,她称之为“Some of nature's most fascinating phenomena”。手性指的是一个物体或分子的镜像无法通过旋转或平移与原始物体或分子完全重合的性质。就像你的左手套和右手套,当你试图把左手套戴在右手上,你会发现,左手套无法像正确地戴在左手上一样地舒适。对手性分子的不同空间排列方式进行描述和区分的过程就是手性表征,而手性识别则指的是分子之间或分子与环境之间通过相互作用来区分不同手性的过程。

当时的学界开始兴起做手性研究的浪潮,而彼时的徐云洁一直从事于基础分子相互作用的研究,对此也产生浓厚兴趣。结合自己扎实的物化基础,徐云洁认为,或许自己可以带着一些独特的视角,从更深入的层次开展研究。在这过程中,扎实的数理化基础与深厚的实验器材操作经验给她极大信心。巧合的是,和卢嘉锡先生一样,徐云洁在大学期间也是“主系化学,辅系数学”,并且顺利获得了化学和应用数学双学位。中小学时期数学老师的良好启蒙最先激起她学习数学的兴趣,此后经年的读书生涯中,她经常与同学投入激烈的数学问题讨论而乐此不疲。深厚的数理功底让她在后续开展量化研究、阅读期刊论文时如虎添翼,而在大学期间就养成的规范的操作实验器材的习惯也让她受益颇深。“每次要先上完数学的课程,即使下课后就马不停蹄赶往实验室也经常会晚到一些。”回忆起那段时光,徐云洁的眼里充满怀念,“真的很感激那些担任实验助教、为我们进行讲解的师兄师姐牺牲他们的时间来帮助我。”

谈到科研生活中最艰难的时期,徐云洁想到担任助理教授期间,那段竭力平衡家庭与工作的日子。徐云洁与她先生相识于温哥华求学期间,彼时的他刚从德国去做博士,成为她在温哥华结识的头几个好朋友之一。徐云洁笑称他们是“亦师亦友”的关系,经常交流想法,相互学习和促进,三观契合,交流坦诚,久而久之地走到一起。成家之后,夫妻二人一边在科研事业中相互鼓励,一边在家庭生活中相互支持。徐云洁从来不允许自己偏废科研或者忽略家庭,而是竭力地压缩自己休息的时间来维持天平两边的平衡:白天留足日常教学与陪伴孩子、家人的时间,晚上焚膏继晷地做科研。“这是我自己选择的道路,所以我没有抱怨,也没有遗憾和后悔。”

除此之外,徐云洁也辛勤耕耘于教育事业,在阿尔伯塔大学培养了一大批手性研究领域的高素质专业人才。“科研需要传承。”谈到这个话题,徐云洁神情庄重。对于任何一项前沿的学术研究而言,有后来者继承衣钵、传承薪火是十分重要的,这类传承不同于基础教育,需要一线科研工作者的言传身教和解释指导。徐云洁也欣慰地看到,在阿尔伯塔大学手性研究相关领域,出现了越来越多年轻华人的身影,“有探索欲、有毅力、有天赋、有热情……真的是后生可畏!”谈到自己的学生们,她发出这般由衷的感慨。

在研究生管理和培养方面,徐云洁像对待自己的孩子一样,一直都秉持着开放包容的心态,竭力给予他们自由探索的权利,注重发掘他们的潜能,同时不忘以身作则带领他们适应科研和学术的规范。她形容自己与学生的关系是“亦师亦友,教学相长”,在与同学们进行思想交流、思维碰撞的同时,她总是能从“后浪”身上发现珍贵的、新奇的东西,或是有趣的想法,或是奇特的见闻,无一不让她心潮澎湃,仿佛自己还是当年那个初入温哥华对一切新鲜事物都感到新奇的孩子,这也让她时常心怀感动,“在这过程中,我们是彼此滋养的。”

与来自世界各地的同学们相处,也让她时常怀念起那承载自己四年本科青春的母校。

重回母校,凤凰花炽烈如故香更浓

1996年,徐云洁在外经年求学之后,首次回到厦门。厦门的变化给她留下深刻印象:街道变得干净整洁,高崎国际机场还设立有残疾人坡道。冬季的厦大校园内却依然难掩碧色,可想象夏日到来时该是多么绿意葳蕤,一如当年。漫步在既熟悉又陌生的校园里,回忆起自己四年的大学时光,仿佛昨天自己还窝在图书馆查资料,仿佛自己刚刚从教室出来,正在匆匆赶往实验室的路上,仿佛自己从未离开这片温柔深沉的土地。

1992年徐云洁(后排左三)参加在温哥华举办的厦门大学校友晚宴

从那时起,她经常回到母校。漳州新校区的落成启用、实验条件的日益完善、科技成果的持续涌现……让徐云洁无法不欣喜于母校的新变化,“我和咱们厦大一样,都在往前走。” 说起化院近些年一直有老师从事教学仪器的建设时,徐云洁的眼底更是掩不住的赞许与激动,“咱们厦大能致力于教学仪器的建设与发展是极具长远眼光的。对于我们这些做前线物化研究的人来说,自主建设仪器是非常重要的能力。”事实上,徐云洁也长期和母校厦大保持着密切的学术交流与合作,近年来多次回到母校,还在2016年受聘母校客座教授。今年夏天,她再一次回归母校做讲座,与学生和教授们分享最新的研究成果。

“信自己,做自己,走自己的路,发自己的光。”这是徐云洁对师弟师妹们的衷心寄语,也是贯穿她前半生的重要信念。她认为,每个人的资质禀赋和人生轨迹都是不同的,没有谁能复刻别人的成功之路和精彩人生,也无需活在别人建立的评价标准体系中,“最重要的是要找到自己热爱的事业,在自己热爱的领域发光,不因为别人的一两句话而褪色,相信自己有无限潜力,自由探索,执着追寻。”

原音回放

“每个人都有自己的天赋,有的早发现,有的晚发掘,有的年少得志,有的大器晚成……在这过程中,你要做的,就是始终相信自己,相信自己的天赋点总有一天会被希望照亮。人生之路漫漫,质疑的声音会一直存在,你的梦想实现与否掌握在你的手里。人生是旷野,值得你自由探索,执着追求。”

文 | 冯诗佳 丁雪

图 | 受访者提供化学化工学院

指导老师 | 曹京柱

修稿 | 欧阳桂莲、校友总会秘书处

编辑 | 游丽华

初审 | 许鸿滨

复审 | 李绍玉

终审 | 郑辉